Liens et ressources

- L’anamnèse

- L’approche intégrative

- Les six facteurs curatifs

- Qu’est-ce qu’un psychopraticien ?

- Sur le sentiment de culpabilité

- L’équitation éthologique, qu’est-ce que c’est ?

- Pourquoi associer une psychothérapie à l’équithérapie ?

- Une thérapie située, pourquoi ?

- Restaurer sa cohérence cardiaque

L’anamnèse

L’anamnèse en psychologie est un processus essentiel qui consiste à recueillir des informations détaillées sur l’histoire personnelle, médicale et psychologique d’un individu. Elle permet de comprendre la genèse d’une problématique et d’établir des axes de travail.

Définition générale : L’anamnèse est souvent décrite comme la « biographie » du sujet, incluant des informations sur son passé recueillies par le psychologue. Elle aide à comprendre les facteurs contribuant à un problème psychologique, comme un comportement dépressif.

Origine du terme : Le terme « anamnèse » vient du grec « anamnêsis », qui signifie « action de rappeler à la mémoire ». En psychologie, il désigne l’ensemble des informations relatives au patient, à son entourage et à sa plainte, permettant de reconstruire l’histoire de son problème.

Contenu de l’anamnèse : L’anamnèse inclut des renseignements sur la situation familiale, conjugale, professionnelle, les loisirs, les antécédents médicaux et personnels du patient. Elle permet de relier le vécu du patient à sa problématique actuelle.

Importance de l’anamnèse : C’est une démarche essentielle pour assurer une bonne évaluation et orienter le traitement. Elle commence souvent par une présentation brève du patient, suivie de questions sur ses capacités, ressources et problématiques.

Processus de l’anamnèse : L’anamnèse est souvent réalisée lors des premiers entretiens et permet de donner un sens et une histoire à la plainte actuelle du patient. Elle inclut des questions sur la vie sociale, professionnelle, affective et l’histoire du trouble.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’aborder l’ensemble de ces points lors d’une première séance. Ceux-ci seront abordés au fur et à mesure de la thérapie. Cette première séance est offerte dans la mesure où elle n’est pas considérée comme une séance de thérapie réelle mais davantage comme une prise de contact. La gratuité a pour vocation de permettre au patient un choix éclairé de son thérapeute en dehors de toute contrainte financière.

Pourquoi choisir une approche intégrative dans une thérapie ?

Certes, il est important de respecter la spécificité de chaque approche mais il serait plus intéressant de se concentrer sur les points communs que de mettre en exergue les différences. Comme le soulignent Chambon et Cardine, si les pratiques psychothérapeutiques semblent à ce point différentes, «(…) c’est parce qu’elles sont maintenues comme différentes. Constater des différences essentielles entre deux systèmes psychothérapeutiques et croire qu’il s’agit là d’invariants fixes, contradictoires et irréductibles, c’est comme dans l’histoire des cinq aveugles qui touchent une partie différente d’un éléphant, croire que ce dernier se résume à un tuyau creux (la trompe), «ou» («ou» exclusif) à quatre troncs avec des écailles à la base (les quatre pattes), «ou» à deux feuilles plates (les deux oreilles tâtées par l’un d’eux), etc. Il en est de même pour les différentes chapelles psychothérapeutiques. (…) Chacune de ces approches n’est que la fixation et l’isolation» (au sens défensif) de l’une des nombreuses dimensions de la personne humaine et des processus de changements psychologiques. Ces dimensions sont naturellement en interaction les unes avec les autres ; elles doivent être combinées et mélangées (comme le peintre mélange ses couleurs pour créer un tableau) afin de faire face à la diversité et la complexité des patients. Plusieurs travaux de la recherche montrent d’ailleurs que des thérapeutes se réclamant d’une même école théorique agissent de façon beaucoup moins uniforme dans leur pratique qu’on ne l’avait supposé » (Chambon O. & Marie-Cardine M., Les Bases de la psychothérapie, Dunod, 1999.).

Les Six facteurs curatifs communs à l’ensemble des psychothérapies selon M Young :

Qu’est-ce qu’un psychopraticien ?

Voici la définition du psychopraticien telle qu’elle est fournie par la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse (FF2P) : « Le psychopraticien est un professionnel de la relation d’aide dans le champ de la psychothérapie, utilisant obligatoirement une méthode spécifique. Son accompagnement tend à soulager les souffrances, les angoisses et les crises des individus. Il s’appuie sur cette méthode de psychothérapie spécifique (analyse transactionnelle, sophrothérapie, approche centrée sur la personne, etc.) qu’il a lui-même expérimenté, et sur sa propre psychothérapie effectuée dans la méthode à laquelle il a été formé. Ces facteurs, conjugués à un travail de supervision obligatoire garantissent le professionnalisme et l’éthique du psychopraticien. »

À écouter

Sur le sentiment de culpabilité :

Comment résister à la culpabilisation – avec Mona Chollet – Blast – Les Idées

L’équitation éthologique, qu’est-ce que c’est ?

Inspirée du travail des chuchoteurs états-uniens et s’appuyant sur celui des chercheurs en éthologie (science qui étudie le comportement des animaux), l’équitation éthologique se développe en France depuis une trentaine d’année. Elle propose d’élaborer des outils de communication avec le cheval basés sur la manière dont ce dernier pense, agit, ressent… Les comportements des chevaux et leur observation nous permet de comprendre comment être et communiquer avec eux.

Pourquoi associer une psychothérapie à de l’équithérapie ?

Dans la caisse à outils du psy, on devrait toujours retrouver des exercices et des moyens clairs permettant au patient une meilleure gestion émotionnelle. Une séance peut être bouleversante et repartir au bout d’une heure sur un «au-revoir et à la semaine prochaine» être mal vécu.

Nombreux sont les patients à parler des moments qui entourent les séances chez leur psy. Le temps pris pour aménager son emploi-du-temps et prévoir le trajet, mais aussi le temps après la séance. Celui du retour, souvent sans transition, dès la porte du cabinet refermée.

J’ai souvent entendu des personnes me dire comment elles ont retenu des informations et des émotions qu’elles auraient pourtant voulu partager avec leur psy. Mais c’était trop risqué, à ce moment-là en tout cas. Trop risqué parce qu’après la séance il y avait un repas de prévu, les enfants à gérer … il aurait été trop dangereux de se retrouver dans un état émotionnel instable. Et il y a aussi les patients qui ne prendront pas la mesure de l’état dans lequel une séance peut les mettre et cela est encore plus risqué.

De mon point de vue, il apparaît indispensable de penser l’avant et l’après. De penser les conditions dans lesquelles on renvoie un patient au monde après la séance. Aménager avec son patient un moment en fin de séance pour s’ancrer dans le réel, permettre aux émotions de sortir sans risque, de poser sa respiration, de revenir au moment présent est essentiel.

Mon parcours de vie avec les chevaux me donne aujourd’hui les moyens et connaissances pour mettre en lien les patients qui le souhaitent avec mon petit troupeau : marcher ensemble, être simplement en contact physique, respirer avec eux, vivre un moment d’ancrage guidé … autant de moyens d’apaisement qui assurent une fin de séance sereine.

Je rajouterais ici que la présence des chevaux sur toute la séance peut s’avérer un outil puissant de libération des émotions et de la parole. Que se soit pour un moment ou pour une séance, se sera à vous de construire votre projet de soin psychique avec mon accompagnement.

Et enfin, un lien vers un article qui aborde le concept de la cohérence cardiaque qui s’opère entre humain et cheval, une bonne manière de comprendre comment ce dernier agit sur notre sentiment de bien-être. Pourquoi nous sentons-nous mieux près d’un cheval ? – Biodynamicaval

Une thérapie située, pourquoi ?

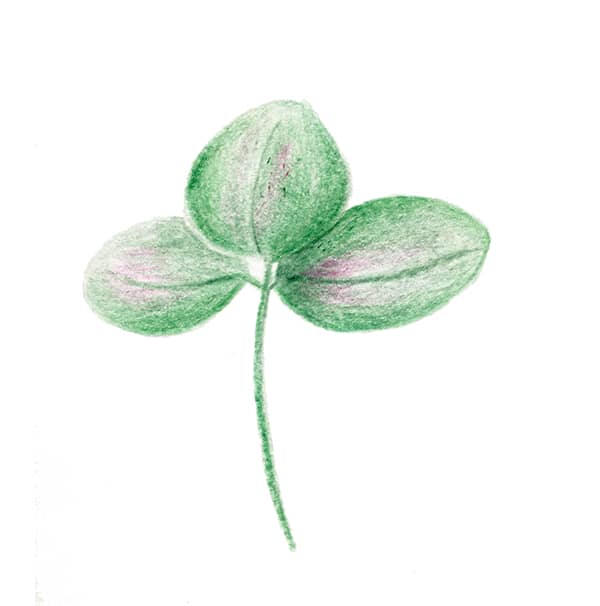

Je me considère aujourd’hui comme une psychopraticienne située. Cela signifie que dans ma pratique et dans ma manière d’aborder les symptômes de mes patients, j’ai recours à une multitude d’outils théoriques.Ainsi, je replace toujours les problématiques personnelles dans un cadre historique, culturel, social et familial.

Le ou les symptômes sont bien souvent le fruit d’un enchevêtrement complexe d’histoire personnelle mais également politique. Je pense ici aux oppressions systémiques et aux agressions parfois quotidiennes qui en découlent : misogynie, homophobie, racisme, grossophobie et bien d’autres.

La psychologie interculturelle explique bien ce phénomène en ce qu’elle pense une interdépendance dynamique entre psychologie et culture (un concept systémique : qui fait système, ou la culture influence les comportements et vice-versa). C’est ainsi qu’en psychologie, des classifications apparaissent, disparaissent, sont renommées… et surtout, que l’on ne retrouvera pas les mêmes dans une culture très différente.

Être un thérapeute situé c’est s’inscrire dans ce mouvement permanent qui oblige à la formation continue pour apporter un soutien et des solutions les plus ancrées possible dans ce qui nous agit et nous agite ici et maintenant. C’est sans cesse mettre à jour ses propres grilles de lecture du monde.

Pour aller plus loin : MALTRAITANCE THÉORIQUE ET ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE. Article paru dans la revue Pratiques Psychologiques, « Les Nouveaux défis éthiques », n° 4, 2003, 3-13. Françoise Sironi. Version dans son intégralité : Françoise Sironi : maltraitance théorique

Extrait : L’objet de la psychologie clinique est donc par définition complexe et mouvant. Il est conditionné par divers facteurs comme l’impact des actions politiques, sociales et culturelles dans une société en mutation, les dangers collectifs qui la menacent et les nouveaux découpages conceptuels partant des populations et des problématiques actuelles: migrations de populations, métissages des mondes et des peuples, impact des nouvelles technologies sur la psychologie et la psychopathologie, répercussions des avancées thérapeutiques dans les champs connexes des sciences de la santé. La psychologie clinique doit également confronter ses assises aux avancées de nouvelles disciplines (neurosciences, physique sociale…) qui viennent valider ou invalider les savoirs préalablement établis.

Restaurer sa cohérence cardiaque

Astuce pour restaurer sa cohérence cardiaque avant ou après un événement chargé en émotion ou en situation de stress. Il convient d’inspirer quand la boite s’ouvre et d’expirer lorsqu’elle se referme. À répéter au moins sur une série de 10.

Plus en détails pour mieux comprendre :

La cohérence cardiaque est un concept issu de la recherche en neurosciences et en psychophysiologie qui décrit un état d’équilibre et d’harmonie dans l’activité du système nerveux autonome, en particulier entre les systèmes sympathique et parasympathique. Cet état est caractérisé par un rythme cardiaque régulier et ordonné, qui est associé à une amélioration de la santé physique et mentale.

Définition Scientifique

La cohérence cardiaque est définie comme un état de fonctionnement optimal du cœur, où les intervalles entre les battements cardiaques sont réguliers. Cet état est mesuré par la variabilité du rythme cardiaque (VRC), qui reflète la capacité du cœur à répondre et à s’adapter aux changements de l’environnement et aux exigences physiologiques.

Principes

Variabilité du Rythme Cardiaque (VRC) : La VRC est une mesure des variations de temps entre les battements cardiaques consécutifs. Une VRC élevée est généralement considérée comme un indicateur de bonne santé et de résilience au stress.

Équilibre Autonome : La cohérence cardiaque implique un équilibre entre les systèmes nerveux sympathique (qui prépare le corps à l’action) et parasympathique (qui favorise la relaxation et la récupération).

Rythmes Respiratoires : La respiration joue un rôle clé dans l’atteinte de la cohérence cardiaque. Une technique courante consiste à respirer profondément et régulièrement, souvent à un rythme de six respirations par minute (5 secondes d’inspiration et 5 secondes d’expiration).

Neurophysiologie

Système Nerveux Autonome (SNA) : Le SNA régule les fonctions involontaires du corps, y compris le rythme cardiaque. Il est divisé en deux branches principales :

- Système Sympathique : Active la réponse de « combat ou fuite », augmentant le rythme cardiaque et la pression artérielle.

- Système Parasympathique : Favorise la « repos et digestion », diminuant le rythme cardiaque et favorisant la relaxation.

Baroréflexe : Ce mécanisme régule la pression artérielle en ajustant le rythme cardiaque en réponse aux changements de pression. Il joue un rôle crucial dans le maintien de la cohérence cardiaque.

Interaction Cœur-Cerveau : Le cœur envoie des signaux au cerveau via le nerf vague, qui influence les centres supérieurs du cerveau impliqués dans la régulation des émotions. Une VRC élevée est associée à une meilleure régulation émotionnelle et à une réduction du stress.

Ondes Cérébrales : La cohérence cardiaque est également associée à des changements dans les ondes cérébrales, favorisant un état de calme et de clarté mentale. Cela inclut une augmentation des ondes alpha, associées à un état de relaxation éveillée.

Applications Pratiques

La pratique de la cohérence cardiaque est utilisée pour réduire le stress, améliorer la concentration, et favoriser un état de bien-être général. Des techniques de biofeedback et des exercices de respiration sont souvent employés pour aider les individus à atteindre cet état de cohérence.

En résumé, la cohérence cardiaque est un état physiologique optimal qui reflète une interaction harmonieuse entre le cœur et le cerveau, favorisant une meilleure santé et un bien-être accru.

Quelques références pour aller plus loin (sources du texte ci-dessus) :

HeartMath Institute : Cet institut a mené de nombreuses recherches sur la cohérence cardiaque et ses effets sur la santé et le bien-être. Leurs études explorent comment les techniques de cohérence cardiaque peuvent améliorer la résilience au stress et la performance.

McCraty, R., et al. : Roland McCraty et ses collègues ont publié plusieurs articles sur la cohérence cardiaque, notamment dans des revues scientifiques comme « The American Journal of Cardiology » et « Journal of Alternative and Complementary Medicine ». Leurs travaux discutent des effets de la cohérence cardiaque sur la variabilité du rythme cardiaque et la santé globale.

Lehrer, P.M., et al. : Paul Lehrer et ses collaborateurs ont également contribué à la recherche sur la cohérence cardiaque, en particulier en ce qui concerne les techniques de biofeedback et leurs applications pour la gestion du stress et de l’anxiété.

Ouvrages et manuels de psychophysiologie : Des livres tels que « Principles of Neural Science » de Eric Kandel et « Physiology of Behavior » de Neil Carlson fournissent des informations détaillées sur le système nerveux autonome et les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents à la cohérence cardiaque.